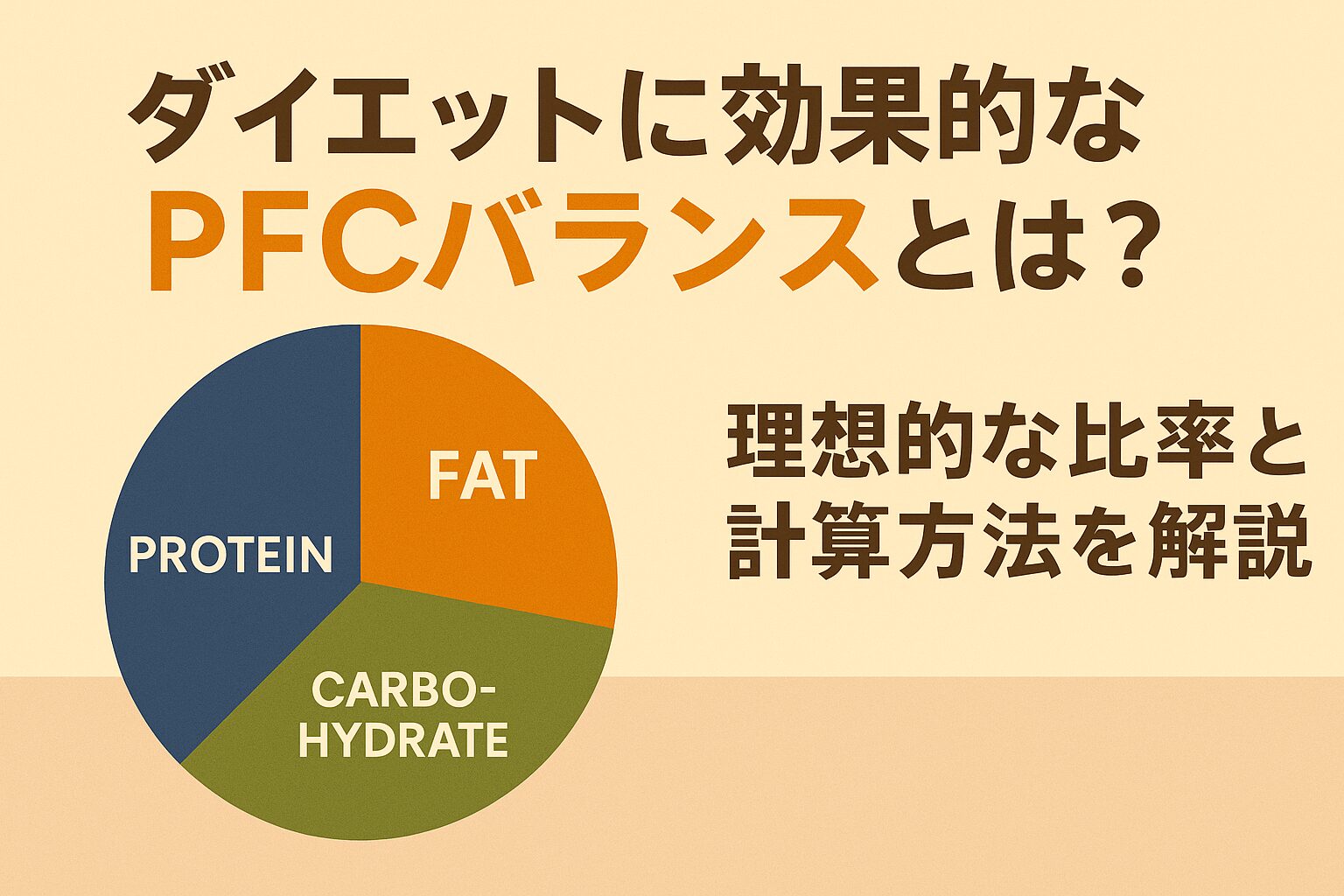

1. PFCバランスとは何か?

PFCバランスの定義と重要性

ダイエットや健康を意識している人なら、一度は耳にしたことがある「PFCバランス」。これは、摂取する総カロリーに対して、たんぱく質(Protein)・脂質(Fat)・炭水化物(Carbohydrate)の三大栄養素がどのような割合で構成されているかを示す考え方です。

このバランスが崩れてしまうと、例えば極端に脂質をカットすればホルモンバランスに影響が出ることがあり、炭水化物を摂り過ぎれば体脂肪の増加につながる可能性もあると言われています。そのため、目的に応じて適切な比率を意識することが、健康的なダイエットの第一歩とされています。

三大栄養素それぞれの役割

- たんぱく質(Protein)

筋肉・内臓・皮膚・酵素・ホルモンなど、体のさまざまな構成要素となる重要な栄養素です。特に筋肉量を維持したい人や運動をしている人にとっては、十分な摂取が推奨されています。

- 脂質(Fat)

脂質は単なるエネルギー源ではなく、細胞膜の材料になったり、脂溶性ビタミンの吸収を助けたり、ホルモン合成にも関与していると考えられています。ただし摂りすぎには注意が必要です。

- 炭水化物(Carbohydrate)

脳や筋肉を動かす主なエネルギー源として欠かせない栄養素です。糖質制限が話題になることもありますが、極端に制限すると集中力の低下や体調不良を招くリスクもあるとされており、適量の摂取が推奨されています。

#PFCバランス

#ダイエット知識

#栄養管理

#三大栄養素

#健康的な食事

(引用元:https://melos.media/wellness/23200/)

(引用元:https://rise-fit.jp/blog/diet/20240214-3753/)

2. ダイエットにおける理想的なPFCバランス

厚生労働省の推奨比率

厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、PFCバランスの目標比率として、たんぱく質13~20%、脂質20~30%、炭水化物50~65%が目安とされています。

これはあくまで一般的な健康維持を目的とした基準であり、個々の体格や活動量によって適宜調整が必要と言われています。

ダイエット中の調整ポイント

ダイエット中は、ただ摂取カロリーを減らすだけでは筋肉量が落ちてしまい、代謝も下がりやすくなると考えられています。そうならないためには、たんぱく質の割合をやや高めに設定する方法がよく紹介されています。

例えば、たんぱく質25%・脂質25%・炭水化物50%といったバランスで調整することで、筋肉を維持しながら脂肪を落とすことが目的に合致しやすいと言われています。

また、食事の満足感を得るには、脂質も完全にカットするのではなく、良質な脂(例えばオリーブオイルや魚由来の脂)を適度に取り入れることもポイントとされています。

無理な糖質制限よりも、体のリズムに合ったバランスのとれた食事を意識することで、継続可能なダイエットに近づくことができると言われています。

#理想のPFC

#食事改善

#たんぱく質重視

#脂質と炭水化物の見直し

#継続できるダイエット

(引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08789.html)

(引用元:https://melos.media/wellness/23200/)

(引用元:https://sheage.jp/article/80294)

3. PFCバランスの計算方法

基礎代謝量の計算

PFCバランスを整えるには、まず1日の総消費カロリーを知ることが前提となります。その基礎になるのが「基礎代謝量」です。

基礎代謝量は、性別・年齢・身長・体重といった個人情報をもとに算出されるとされており、国立健康・栄養研究所が公表している推定式などが参考にされています。

「厚生労働省式」や「ハリス・ベネディクト式」など、計算式は複数ありますが、正確性を重視する場合には信頼性のある機関の式を活用するのが望ましいとされています。

総消費カロリーの算出

基礎代謝量が分かったら、次は「身体活動レベル」を掛け合わせて、1日の総消費カロリーを計算します。

身体活動レベルは、座り仕事中心の人は「1.5倍前後」、立ち仕事や軽い運動をしている人は「1.75倍」、ハードなトレーニングをしている場合は「2.0倍」など、ライフスタイルに応じた目安があるとされています。

PFCバランスの具体的な計算方法

例として、1日の総消費カロリーが2,000kcalの人が、たんぱく質:20%、脂質:25%、炭水化物:55%というバランスで設計したい場合の計算方法を紹介します。

-

たんぱく質:2,000kcal × 20% ÷ 4kcal = 100g

-

脂質:2,000kcal × 25% ÷ 9kcal = 約56g

-

炭水化物:2,000kcal × 55% ÷ 4kcal = 275g

このように、各栄養素の比率をカロリーに掛け、栄養素ごとの1gあたりのカロリーで割ることで、1日に必要な摂取量が求められるとされています。

#基礎代謝の出し方

#総消費カロリー

#PFC計算

#栄養バランス

#数値化ダイエット

(引用元:https://melos.media/wellness/23200/)

(引用元:https://sheage.jp/article/80294)

4. ダイエット中の食事管理のポイント

たんぱく質の摂取

筋肉量をなるべく維持したいなら、たんぱく質の摂取量には意識を向けたいところです。

多くの文献では、体重1kgあたり1.4~2gを目安に摂ると良いとされています。

ご飯やパン中心になりがちな食事でも、豆腐、魚、鶏むね肉、ゆで卵など、たんぱく質を含む食材を一品加える工夫をすると取り入れやすくなります。

脂質の質に注意

脂質は太る原因…と思われがちですが、すべてが悪者ではないようです。

中でも、魚油やナッツ、アボカドなどに含まれる「不飽和脂肪酸(オメガ3系など)」は、ホルモンや細胞の材料になるといった役割があるとも言われています。

飽和脂肪酸(動物性の脂や加工食品など)の摂り過ぎには注意しながら、良質な脂を選ぶよう意識してみましょう。

炭水化物の適切な摂取

「糖質=太る」というイメージから、炭水化物を極端に減らす方もいますが、それには注意が必要です。

炭水化物は、脳や筋肉を動かすための主要なエネルギー源です。もし不足すると、集中力が落ちたり、筋肉の分解が進んだりするリスクもあると考えられています。

白米よりも玄米やオートミールなどの「複合炭水化物」を選ぶと、血糖値が急上昇しにくいという特徴もあるため、日常的に取り入れやすいかもしれません。

#たんぱく質摂取量

#脂質の質を見直す

#炭水化物の重要性

#ダイエット中の食事

#栄養バランス重視

(引用元:https://sheage.jp/article/80294)

5. PFCバランスを活用したダイエット成功のコツ

継続的なモニタリング

ダイエットの効果を高めるためには、「今の状態を知る」ことが欠かせません。

例えば、体重の変化、見た目の変化、食事内容などを、アプリや手帳に記録しておくと、自分に合ったPFCバランスを調整するヒントになります。

最初から完璧を目指すよりも、「昨日より少し良くなった」を積み重ねる方が、結果的に継続につながることもあるとされています。

個人差を考慮した調整

もうひとつ大事なのが「自分に合った調整」です。

同じような体型の人でも、年齢や性別、生活習慣によって必要なエネルギーやPFC比率は変わることがあると言われています。

たとえば、デスクワーク中心の人と、立ち仕事や運動量が多い人では、必要な炭水化物の量も異なる場合があります。

自分のライフスタイルに合わせてPFCバランスを調整し、無理なく続けられる範囲で食事を整えることが、健康的な体づくりへの近道と言えるかもしれません。

#PFC記録法

#習慣化のコツ

#体質に合わせた食事

#無理なく続ける

#自己モニタリング

女性ならではのお悩みの解決のため、これまで学んだ知識と経験から「痛み」「栄養管理」「ダイエット」などを提供しています。

主に鍼灸治療、徒手を用いた姿勢改善、分子栄養学からの健康管理を得意としており、体の内部からのケアも行います。

日本を代表するアスリートの施術経験もあり、治療という視点だけでなく、健康管理にも重点を置いてアプローチしています。

皆様の「未来を創る」ため、健康パートナーとしてお手伝いさせていただいています

コメントを残す